- Информация о материале

- Автор: Якубовская Вера Марковна

Кирилл (светское имя Константин, 827 – ок.869) и Мефодий (Методий, 815 - ок.885) – братья, просветители славян, создатели славянской азбуки. Они родились и выросли в византийском городе Солунь (современное название – Фессалоники). В окрестностях этого города в то время проживало многочисленное славянское население, поэтому уже с детства им был известен славянский язык.

Основными источниками изучения деятельности Кирилла и Мефодия служат жития, которые были написаны их учениками. Из этих источников мы узнаём, что Мефодий сделал замечательную административно-военную карьеру: он был управляющим византийским княжеством со славянским населением. Около 852 года Мефодий принял монашеский постриг, позднее стал игуменом.

Кирилл уже в юном возрасте проявлял выдающиеся лингвистические способности, учился в Константинополе у крупнейших учёных того времени: Льва Грамматика и Фотия (будущего патриарха). После окончания обучения принял сан священника, преподавал философию, занимался дипломатической деятельностью: принимал участие в византийском посольстве к арабам.

Около 861 г. оба брата в составе византийского посольства были посланы в Хазарский каганат, дважды побывали в Херсонесе, затем были посланы императором Михаилом Третьим в Великую Моравию.

Великая Моравия в 9 веке была одним из крупнейших государств Средней Европы. Центральными областями там были Моравия и Западная Словакия, в состав Великой Моравии входили часть Чехии, Малая Польша, Лужица, столицей был город Велеград (район современной Братиславы).

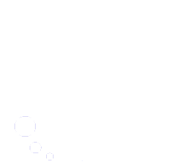

Миссия Кирилла и Мефодия была организована по просьбе моравского князя Ростислава (846 – 879 гг.), который стремился ограничить в своём княжестве влияние немецкого духовенства и хотел, чтобы христианское учение проповедовалось на понятном славянам языке, а не на латыни. Кирилл и Мефодий осуществили перевод книг Священного писания с греческого на славянский язык, в основу перевода легли хорошо известные братьям восточно-болгарские диалекты (и так называемый македонский диалект). Для текстов переводов ими была создана особая азбука – глаголица. В отличие от других, практиковавшихся в ту эпоху способов записи славянской речи, глаголица Кирилла и Мефодия представляла собой особую законченную систему, созданную с учётом всех специфических особенностей славянского языка. Братья обучили местных священнослужителей совершать богослужение по-славянски. Этот опыт получил распространение и в соседних, населённых славянами землях. К моменту Крещения Руси в 988 г. этот опыт перешёл и на Русь.

В результате переводческой деятельности Кирилла и Мефодия был создан корпус текстов на славянском языке (старославянском), который давал представление об основных законах и нормах христианской жизни: были переведены Библия, Евангелие и богослужебные книги. Вместе с тем Кириллом и Мефодием создавался и литературный язык, способный на высоком уровне, образно, как греческий и латинский, передавать жизнь общества.

После смерти Кирилла просветительскую деятельность продолжил Мефодий, а после его смерти последовало изгнание из Великой Моравии учеников обоих братьев (вероятно, из-за всё той же немецкой экспансии). Ученики: Климент Орхидский, Наум, Ангеларий – нашли прибежище в соседних странах, прежде всего, в Болгарии. Старославянская азбука кириллица была разработана в Первом Болгарском царстве в среде учеников Кирилла и Мефодия и названа в честь миссионера и лингвиста Кирилла. Кириллица – (наряду с глаголицей, созданной Кириллом) – один из двух древнейших славянских алфавитов. Кириллица, сложившаяся на рубеже 9 – 10 веков, - буквенная письменность, так же, как и глаголица, восходящая к греческому алфавиту. Через посредство Болгарии кирилло-мефодиевское наследство оказало огромное влияние на культуру Руси, Сербии, Хорватии и Чехии. В России и Сербии сохраняется и кириллическая азбука, тогда как Хорватия и Чехия имеют письмо на основе латинского алфавита.

В учёной среде шли споры о том, какая азбука более древняя: глаголица или кириллица. В 21 веке научный консенсус склоняется к точке зрения, что древнейшей славянской азбукой является глаголица.

- Информация о материале

- Автор: Якубовская Вера Марковна

Аннотация. Статья посвящена описанию и характеристике такого явления, как авторство произведений Шекспира. Здесь ставится вопрос о том, что, скорее всего, автором произведений Шекспира является некое литературное братство.

Ключевые слова: Вильям Шекспир, Мэри Пемброк, Джордано Бруно, Филип Сидни, птица Феникс, литературное братство.

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SHAKESPEARE’S WORKS AS EXPANSION OF LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF STUDENTS

Iakubovskaia V.M.

Military Educational Scientific Center of Ground Forces

“Combined Arms Academy of the Russian Federation”,

Moscow

Abstact. The article is about the description and characteristics of such a phenomenon as the authorship of Shakespeare’s works. Here the question is raised that, most likely, the author of Shakespeare’s works is a certain literary brotherhood.

Keywords: Will[am Shakespeare, Mary Pembroke, Giordano Bruno, Philip Sidney, Phoenix, literary brotherhood.

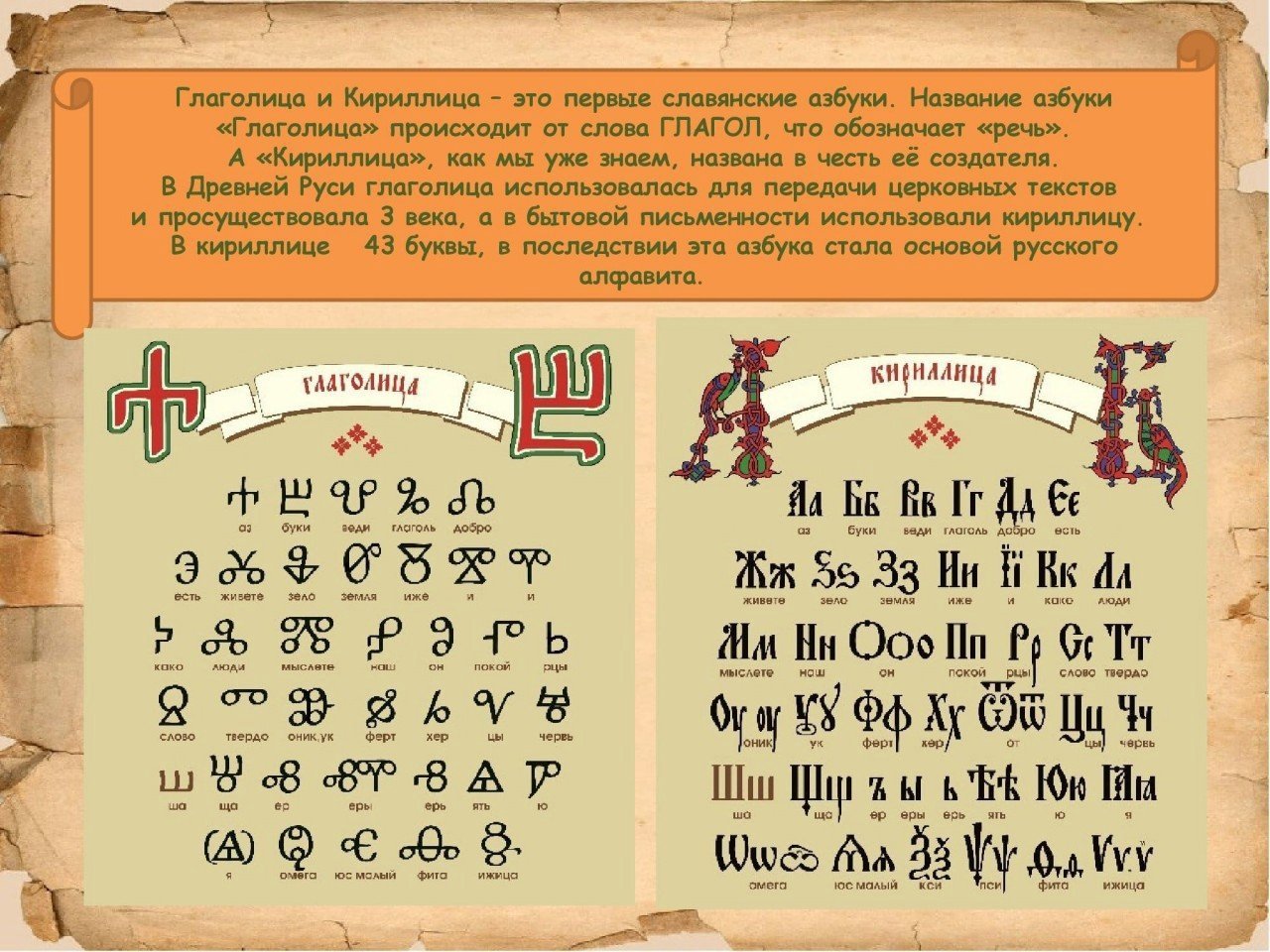

На фоне современных ему литераторов Вильям Шекспир, годы жизни 1564-1616, выглядит фигурой таинственной и загадочной. В самом деле, после него не осталось рукописей, не осталось ничего, относящегося к литературе. Сам Шекспир не вёл дневников, не делал никаких записей, ни с кем не переписывался. У Вильяма Шекспира не было друзей, которые оставили бы о нём свои воспоминания, или писем, в которых упоминалось бы его имя. Что же можно узнать о Шекспире-человеке по тем немногочисленным документам нелитературного характера, которые от него остались? Эти документы дают картину закладных бумаг и судебных процессов. Одна подпись Шекспира сохранилась под свидетельскими показаниями по иску в суд. Другая его подпись оказалась на купчей, когда 10 марта 1612 года Шекспир приобрёл дом. Из данного документа также следует, что Шекспир удачно заложил дом, приобретённый им ранее. Известна также его тяжба с аптекарем Яковом о взыскании долга.

- Информация о материале

- Автор: Якубовская Вера Марковна

изображение с сайта Третьяковской галереи

Термин «русский космизм» в качестве философской идеи был введён советскими учёными в 1970-е годы в связи с развитием космонавтики и потребностью анализировать социальные и экологические проблемы. О «космической философии» говорил ещё Циолковский.

Вопросы космической философии, идея о единстве человека и Вселенной привлекали внимание русских художников и литераторов, в том числе гениального художника, погибшего совсем молодым, Василия Николаевича Чекрыгина (1897 -1922 гг.) и поэта, журналиста и критика, тоже ушедшего рано, Георгия Якубовского (1891–1930 гг.) В своих произведениях они по-своему воплотили космическую философию. И Василий Чекрыгин, и Георгий Якубовский были приверженцами Русского Сократа, удивительного и необыкновенного философа Николая Фёдорова.

- Информация о материале

- Автор: Якубовская Вера Марковна

Часть 1

Картина Павла Мещерякова «Арап Петра Великого».

Долгое время считалось, что прадед Александра Сергеевича Пушкина родом из Эфиопии. Но Дьёдонне Гнамманку - африканский исследователь из Бенина, предлагает свою версию происхождения прадеда Пушкина.

- Информация о материале

- Автор: Якубовская Вера Марковна

Исследуя, по заданию секции Лесоведения МОИП историю создания Сочинского национального парка, я установила: «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Христофора Шапошникова», в который входит Сочинский национальный парк, ведёт большую научную и природоохранную работу. В штате заповедника работают 294 ч-ка, структурно выделены научный, охранный и эколого-просветительский отделы. Адыгейское научное отделение заповедника находится в Майкопе, управление заповедника находится в Сочи.

Основателем Кавказского заповедника по праву считается Христофор (Хачатур) Георгиевич Шапошников (1872-1938 гг.).

Кавказский государственный природный биосферный заповедник расположен на северном и южном склонах Западного Кавказа. Он является крупнейшим горно-лесным заповедником Европы и занимает земли Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской республики, вплотную примыкая к границе с Абхазией. В Хостинском районе Сочи расположен субтропический Хостинский отдел заповедника – тисосамшитовая роща площадью 302 гектара. К южной границе заповедника примыкает Сочинский национальный парк.

На территории Кавказского заповедника сохранились первозданные ландшафты с уникальными флорой и фауной. Его территория представляет собой группу горных и высокогорных экосистем Западного Кавказа и характеризуется высотными отметками от 260 до 3360 м над уровнем моря. Основа его рельефа – Главный Кавказский хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток. Свыше 18,2 квадратных километров территории покрывают ледники, во многих районах представлены карстовые ландшафты с многочисленными пещерами. В заповедную зону входят реки и свыше 120 озёр, крупнейшее из которых – озеро Безмолвия с площадью водного зеркала свыше 220 тысяч квадратных метров. Река Цахвоа протекает в центральной части заповедника.